Y es que caminar por Madrid tiene algo…no sabría decir que, pero lo tiene. Es una urbe tan enigmática y poderosa que me permite experimentar sensaciones diferentes con cada paso que doy. En ella nadie es extraño ni diferente, pero, a la vez, rodeado de cientos de personas, se puede llegar a sentir la soledad de forma intensa. Y al caminar, al cruzar furtivamente la mirada con el resto de peatones a los que debes esquivar con habilidad para no ser castigado con tarjeta amarilla, se descubre que el mundo, al fin y al cabo, no es más que la suma de lo que somos cada uno de nosotros.

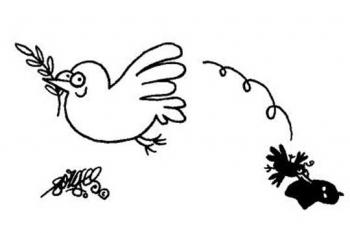

Ayer, cuando caminaba por una atestada Gran Vía intenté fijarme disimuladamente en la gente que pasaba junto a mí, algo bastante difícil para un miope como yo que tiene que guiñar casi los ojos para enfocar bien… Fue tan extensa la variedad de personas con las que me crucé que conseguí desprenderme de todos mis complejos y caminar por la gran ciudad como un madrileño (adoptivo, en mi caso) más. Allí, haciéndome hueco entre personas de toda raza, clase social y condición, me sentí libre y orgulloso de ser un hombre perplejo que aún tiene capacidad de asombrarse y emocionarse con escenas cotidianas… Y pensé, ¡Ojala nadie fuera capaz de hacer saltar la chispa que provoca el incendio de las discusiones, la envidia, la intolerancia…! Entonces, un par de coches de policía pasaron a toda velocidad y rompieron la magia del momento con sus ruidosas sirenas y esas caras que me transmitían amabilidad empezaron a parecerme, en algunos casos, hasta hostiles… Así es la capital.

Pero pese su ruido ensordecedor, su tráfico agobiante, su contaminación, sus zanjas…pese a todo, Madrid es una ciudad que me gusta. No la cambio por mi coqueta Segovia y seguramente no la elegiría como mi lugar ideal para vivir, pero esa magia que he descubierto a base de zancadas se ha hecho un hueco en mi corazón. Así que, como dice mi abuelo, cuando me pregunten que como voy a ir tal sitio u otro, mientras pueda, diré: “Caminando que es gerundio”.